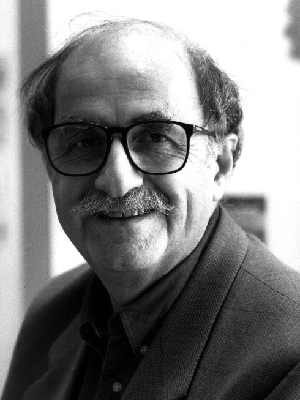

Georges J. Arnaud, le ponte des glaces

mercredi 16 janvier 2008 à 12:12 :: La série :: Alerter la modération

Depuis

le 22 décembre dernier, KD2A diffuse l’adaptation télévisuelle de La

compagnie des glaces, ce classique de la science-fiction écrit par

Georges J. Arnaud. Cette « machine à écrire » est l’auteur,

sous différents pseudos, de quatre cents romans. Portrait.

« Pardon ??... Parlez plus fort, je suis un peu sourd

». D’emblée l’homme, joint par téléphone, vous prévient en riant. Passé

ce temps d’adaptation et de réglage de voix, Georges J. Arnaud, né

Georges Camille-Arnaud en 1928 à Saint-Gilles du Gard, se révèle être

quelqu’un de très loquace, vous bombardant d’anecdotes et bien qu’il

faille s’y reprendre à plusieurs fois par moments, la discussion

s’entame et rebondit au gré des petites histoires qu’il vous raconte.

Issu d’une famille modeste, le père est fonctionnaire des impôts et la

mère demeure au foyer, il se passionne très tôt pour la lecture. C’est

grâce à sa sœur, Eliane, qu’il apprend à lire à l’âge de 4 ans. « Toute

ma famille lisait, je suis né dans un environnement favorable. Je me

souviens que ma grand-mère m’avait également fait découvrir des

auteurs. Par exemple, elle voulait absolument trouver Les misérables de

Victor Hugo. C’est comme ça qu’est né mon amour pour la littérature

», se souvient-il. Pas très bon élève à l’école, il n’ose pas

revendiquer son rêve d’être écrivain de peur de devenir la tête de turc

de ses professeurs. Les réactions de ceux-ci, à l’annonce de sa

carrière, lui donnent d’ailleurs raison, « ils ricanèrent tous dans mon lycée d’origine sauf l’un d’eux, mon professeur de français de première, qui fut très enthousiaste

», confirme-t-il. Quand on l’interrogera plus tard sur ses motivations

qui l’ont poussé à entamer une carrière littéraire, honnête, il

répondra sans ambages, avec l’assurance de ceux qui n’ont plus rien à

prouver ou à justifier, « c’est un vieux souhait, j’ai

toujours voulu faire ça depuis l’âge de dix ans. Plus jeune, j’avais

appris qu’un auteur anglais vivait très bien des droits qu’il touchait

grâce à ses écrits, cela m’avait ébloui ». L’appât du gain comme

seule motivation ? Dur à croire bien que cela expliquerait les

quelques quatre cents romans écrits sous une douzaine de pseudos comme

Ugo Solenza, Georges Ramos, Frédéric Mado, Gino Arnold oscillant entre

le polar, la science-fiction, l’espionnage, ou le livre érotique. Une

façon de conserver l’anonymat ? Pas vraiment, plutôt un moyen de

contourner les règles : « les éditeurs ne pouvaient pas se permettre d'aligner deux fois par mois mon nom d'auteur véritable », confie-t-il. Sa production éparse, foisonnante et diverse, il la regrette un peu aujourd’hui : « j’étais payé au forfait, donc je devais écrire un peu n’importe quoi pour vivre

».

Après-guerre, le monde du livre est en pleine effervescence, il existe

énormément d’éditeurs susceptibles de publier les ouvrages. Alors qu’il

continue son cursus de sciences politiques, son père décède. Il se

retrouve sans ressources et dans l’obligation de travailler. Après

avoir emménagé avec sa femme, Madeleine, et s’être marié en 1951, il

mène en parallèle son travail alimentaire de pion et sa carrière

d’écrivain. Celle-ci ne va pas tarder à décoller puisqu’un an après son

union sort son premier roman « Ne tirez pas sur l’inspecteur ».

Premier succès public et critique puisqu’il obtient le prix du Quai des

Orfèvres pour cet ouvrage. Avec le recul, il analyse : « C’est pas le Goncourt, mais à 24 ans, vous avez l’impression d’être le roi du monde. J’ai pris un peu la grosse tête

». Malgré ce succès, sa maison d’édition de l’époque, Hachette, ne le

garde pas et tel un footballeur changeant de club, il trouve un nouvel

éditeur avec l’Arabesque. « J’avais fait la connaissance du

directeur littéraire du Fleuve noir, François Richard. Il m’avait

demandé d’écrire un bouquin d’un million de signes. J’y suis rentré en

1959 ». Professionnel, il joint l’utile à l’agréable et écrit parfois contre-nature : « les

romans d’espionnage me permettaient de produire les romans policiers

qui me plaisaient. J’ai acquis grâce à eux une certaine liberté et une

petite réputation », annonce-t-il avec une pointe de fierté.

Entre son arrivée au Fleuve noir et le début de l’oeuvre « La

compagnie des glaces » s’écoulent vingt ans. Deux décennies durant

lesquelles, ses œuvres vont être adaptées à la télévision et au cinéma.

Le premier livre à bénéficier de la transposition du papier à l’image

est « L’éternité pour tous ». Adapté par José Bénazéraf, le film

laissait déjà présager de la future carrière du réalisateur comme le

raconte, amusé, l’auteur : « Par la suite, il a réalisé essentiellement des films érotiques et il y avait déjà des scènes érotiques dans celui-ci

». Sur la multitude de ses écrits, dix ont été achetés par la

télévision et vingt par le septième art. La vente des droits de sa saga

en 1996 a été un long et fastidieux processus. « Les

producteurs se sont succédés pendant ces années. Je ne me fiche pas du

résultat, mais une fois que vous avez vendu votre œuvre, tant pis pour

vous », concède-t-il un brin désabusé. Un producteur, plus

chevronné que les autres, Dominique Laurent, est venu le voir avec deux

scénaristes. Ensemble, ils ont partagé un déjeuner. Il évoque

rapidement ses souvenirs, préférant insister sur l’aspect culinaire

omettant quelque peu le contenu du rendez-vous : « c’était il y a cinq, six ans, le déjeuner s’était très bien passé, ma femme sait recevoir, elle soigne toujours ses invités

». Ces propos renvoient à tous les processus d’adaptation. Que faut-il

garder ? Que faut-il enlever ? Peut-on remanier et retoucher

le matériau de départ ? Georges J. Arnaud poursuit en rêvant à

voix haute : « J’aurai préféré une adaptation tout public, pas seulement cantonnée à la jeunesse

».

Vingt-cinq ans de sa carrière d’écrivain, voilà ce que représente La

compagnie des glaces pour Georges J. Arnaud. Le premier épisode est

sorti en 1979, le succès fut immédiat. Au départ, comme souvent, il y a

sa femme. « Elle

m’encourageait à écrire sur le fait que je déteste le froid et la

glace. Je ne suis pas fan de science-fiction et ne me considère pas

comme l’un des ses fondateurs. J’ai essayé de donner à mon histoire un

cadre plus contemporain ». Pas spécialement prolixe et emballé, l’auteur s’est laissé prendre au jeu, il le concède volontiers : « au départ, je pensais écrire que trois ou quatre volumes puis l’ampleur du sujet m’a dépassé

». Résultat : quatre-vingt-dix-huit volumes regroupés dans trois

périodes. La première époque, et la plus conséquente, en comprend

soixante-trois. A la suite d’un hiver nucléaire, la terre est plongée

dans une période de régression. Les hommes circulent grâce aux voies de

chemin de fer. La Compagnie, qui gère le réseau ferré, exerce un

pouvoir coercitif et laisse sous tutelle un peuple éprouvant un désir

croissant de révolte. « Ce qui m’intéressait le plus était de

créer une société de récupération. Les survivants savent qu’il existe

sous la glace des trésors technologiques et intellectuels »,

explique-t-il. L’univers qui vient de naître va passionner des

générations de fans. Tous en veulent plus et le font savoir. Les

demandes se succèdent, l’attente se fait de plus en plus pressante,

Georges J. Arnaud prolonge donc le plaisir et réactive la machine à

écrire. Onze spin-off (œuvre qui se déroule dans le même univers de

fiction qu’une œuvre précédente, mais avec des personnages différents)

voient le jour et il clôt la saga avec vingt-quatre épisodes au bout

desquels le soleil revient. En guise de symbole, les personnages

regrettent le temps des glaces comme si lui, l’écrivain regrettait

d’avoir trop écrit. Il le dit d’ailleurs lui-même, « je m’en

veux d’avoir sacrifié le style, d’avoir écrit n’importe quoi, j’aurai

du préserver une meilleure discipline. Cela dit, je demeure très fier

de La compagnie des glaces, de mes polars. Ils ont été souvent primés

et ont reçu des bonnes critiques ».

Aujourd’hui, il savoure sa retraite et avoue n’avoir « plus

envie » d’écrire. Il a bien essayé mais ses premiers jets

s’avèrent peu concluants. Trois ans se sont écoulés depuis son dernier

roman et la coupure se révèle difficile. « Je

m’ennuie un peu, j’étais très organisé dans mon travail. Je me levais

très tôt et je travaillais jusqu’à onze heures, midi. Puis je passais

deux, voire trois heures à corriger ». Au-delà du syndrome de la page blanche, son écriture est moins fluide, ses idées moins motivantes, « cela ne m’intéresse plus

», soupire-t-il. Souvent raillé par le milieu pour sa propension à

écrire beaucoup et en peu de temps, il est fier de la renommée qu’il a

acquise grâce à son œuvre, malgré les critiques. « Beaucoup

d’auteurs se moquaient de La Compagnie… ils disaient que cela ne

correspondaient pas aux codes de la SF. Il y avait un certain ostracisme ». Afin d’illustrer son propos il se remémore son passage chez Bernard Pivot en 1988. « J’y étais allé pour mon éditeur Calman-Levy. Il avait été très suffisant par rapport à moi. Il avait conclu en disant « cette nuit, vous allez nous en faire un autre ». Ce qui m’amuse, c’est que je n’ai jamais eu besoin de Pivot pour vendre », glisse-t-il malicieusement.

Quand il se retourne sur sa carrière, il contemple son œuvre et déclare qu’il a mené « une vie agréable, ce n’était pas un métier, c’était un plaisir ». Cet admirateur de Simenon («

il n’y a pas de pathos dans ses bouquins, ni d’excès. Ce sont des

histoires banales qui paraîtraient ennuyeuses s’il n’y avait pas cette

atmosphère ») peut enfin laisser reposer ses dix doigts puisque

après cinquante-cinq ans d’écriture, ceux-ci ont bien mérité une

retraite paisible…

Benoît Jourdain.

Commentaires :: Ajouter un commentaire

1. Le mardi 29 janvier 2008 à 12:24, par Anonyme

2. Le samedi 16 février 2008 à 11:09, par KREST 13